乙酰化修饰(Acetylation modification)参与了与生理和疾病相关的关键细胞过程,例如基因转录、DNA损伤修复、细胞分裂、信号转导、蛋白质折叠、自噬和代谢等。乙酰化通过多种机制影响蛋白质功能,包括调节蛋白质稳定性、酶活性、亚细胞定位、与其他PTM的串扰以及控制蛋白质与蛋白或其他生物分子之间的相互作用。因此乙酰化成为近年来的研究热点。本期内容介绍了蛋白质乙酰化的概念、类型、涉及的生命过程、参与的酶类、常规研究策略、作用机制以及检测技术,供大家参考学习。

一蛋白质乙酰化研究总结

蛋白质乙酰化研究思路

1. 确定目标蛋白是否存在乙酰化;

2. 筛选乙酰化酶/去乙酰化酶;

3. 鉴定乙酰化位点;

4. 解析乙酰化对目标蛋白的影响;

5. 探究目标蛋白乙酰化的生物学功能。

蛋白质乙酰化作用机制

1. 目标基因通过影响组蛋白乙酰化修饰进而影响疾病;

2. 目标基因本身乙酰化修饰进而影响疾病;

3. 目标基因上游调节因子发生了乙酰化修饰直接影响疾病;

4. 目标基因通过招募A基因调节B基因的去乙酰化修饰进而影响疾病等。

蛋白质乙酰化检测技术

1. 质谱法(主核心方法)

2. 抗体法(主流富集策略)

3. 其他辅助检测方法

免疫印迹(Western blot)

酶联免疫吸附测定(ELISA)

放射性标记法

二、乙酰化概述

蛋白质乙酰化概念

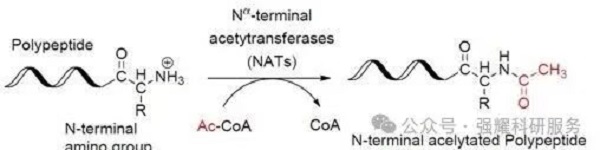

蛋白质乙酰化修饰(acetylation),是指在乙酰基转移酶或非生物催化剂的催化下,将乙酰辅酶A、乙酰磷酸等供体的乙酰基团(CH3CO-)转移并添加在底物蛋白氨基酸残基上的过程。

图1.乙酰化示意图

蛋白质乙酰化修饰类型

研究最多的蛋白质乙酰化发生在赖氨酸上,但也检测到丝氨酸、苏氨酸和组氨酸残基上的乙酰化。目前发现的乙酰化可以根据修饰氨基酸及修饰位置分为三种:

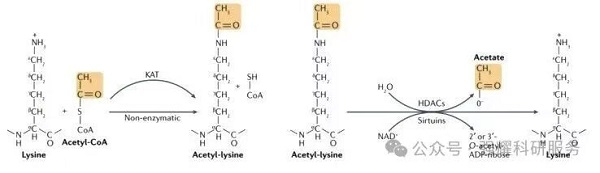

(1)Nɛ-乙酰化

Nɛ-乙酰化又称赖氨酸乙酰化,是指将乙酰基从乙酰辅酶A(Ac-CoA)转移到蛋白质中赖氨酸侧链ɛ位的伯胺上。这一可逆过程中和了赖氨酸侧链ε位的正电荷。

图2.赖氨酸乙酰化的可逆调节

(2)Nα-乙酰化

Nα-乙酰化是由N-α-乙酰转移酶(NATs)介导,在底物蛋白的N端氨基酸α-氨基上添加乙酰基的过程。在真核细胞中,Nα-乙酰化通常发生在蛋氨酸的游离氨基或发生在N端蛋氨酸裂解后暴露的氨基酸上。

(3)O-乙酰化

O-乙酰化是指在酪氨酸/丝氨酸/苏氨酸残基的羟基上添加乙酰基。这类乙酰化发生频率较经典的赖氨酸乙酰化少,但也被不少文献认定为蛋白质乙酰化的第三种特殊类型。

调控乙酰化修饰的酶和供体

要对某种修饰的机理和变化进行深入研究,就必须了解调控修饰的酶和供体,对于乙酰化修饰来说,它的供体即是乙酰辅酶A,也是细胞生理生化代谢中核心TCA循环中关键节点。调控乙酰化修饰的酶主要分为乙酰转移酶和去乙酰化酶:

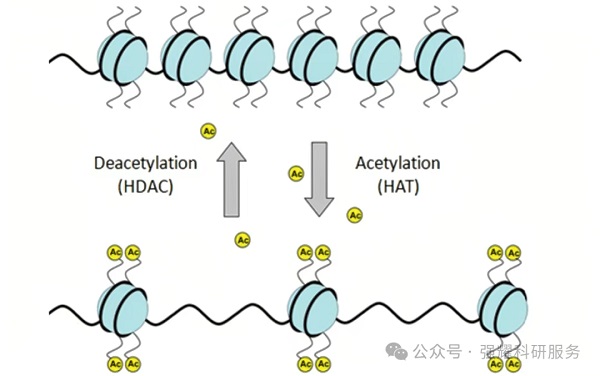

(1)组蛋白乙酰转移酶(HATs)

组蛋白乙酰化酶通过对组蛋白赖氨酸残基进行乙酰化修饰,减弱DNA与组蛋白之间的相互作用,辅助激活基因转录。组蛋白乙酰化酶主要分为以下几类:

1、P300/CBP家族: 如p300,CBP。

2、SRC/p160核受体共激活家族: 例如NCOA1,NCOA3。

3、GCN5家族: 比如KAT2a,KAT2b等。

4、MYST (SAS/MOZ) 家族: 如MYST1,Kat5,MYST2,MYST3,MYST4等。

(2)组蛋白去乙酰化酶(HDACs)

组蛋白去乙酰化酶主要承担组蛋白乙酰化修饰的清除,辅助抑制基因转录。它们一般均包含一个催化去乙酰化的结构域。一般参与组成多重复合物。HDACs主要被分为四类:

1、DAC1,2,3和8;

2、HDAC4,5,7 和9,以及HDAC6和10;

3、SIRT1-7;

4、HDAC11。

图3. 组蛋白乙酰化和去乙酰化

蛋白质乙酰化修饰的功能

通过多种机制影响蛋白质功能,包括调节蛋白质稳定性、酶活性、亚细胞定位和与其他翻译后修饰的串扰,以及控制蛋白质-蛋白质和蛋白质-DNA相互作用。

(1)抑制酶的活性;

(2)增强酶的活性;

(3)改变酶-底物特异性;

(4)蛋白降解的调控;

(5)促进蛋白质-蛋白质相互作用;

(6)调节亚细胞定位。

三、蛋白乙酰化研究策略

研究思路

乙酰化的常规研究策略通常从以下5个方面开展:

1. 确定目标蛋白是否存在乙酰化

2. 筛选乙酰化酶/去乙酰化酶

在哺乳动物细胞中,介导蛋白发生乙酰化修饰的主要包括P300、TIP60、PCAF等乙酰化转移酶。一般只需要在细胞内进行简单的筛选,如在细胞内分别高表达或者敲除/低以上乙酰转移酶/去乙酰化酶,检测目标蛋白的乙酰化水平,确定介导目标蛋白的乙酰化/去乙酰的潜在功能酶。

3. 鉴定乙酰化位点

确定乙酰化位点是深入研究的关键一步。常用方法有两种:

①在细胞内纯化目标蛋白进行质谱鉴定,

②在体外利用纯化的目标蛋白与乙酰转移酶进行反应后质谱分析。无论采用哪种方法,都需通过构建突变体进行验证--将赖氨酸(K)突变为精氨酸(R)模拟去乙酰化状态,突变为谷氨酰胺(Q)模拟乙酰化状态。

4. 解析乙酰化对目标蛋白的影响

通过文献资料及目标蛋白的常见功能,利用野生型及突变体进行实验,探索乙酰化对目标蛋白功能的影响。如作为转录因子的蛋白可通过双荧光素酶实验结合突变体验证乙酰化对其转录活性的影响等(研究表明参与转录调控的蛋白作为功能性KAT的底物,占比高达40%)。

5. 探究目标蛋白乙酰化的生物学功能

在体内外结合野生型和突变体在具体生理或病理现象中的表征验证目标蛋白乙酰化的功能或影响。

常见作用机制

1. 目标基因通过影响组蛋白乙酰化修饰进而影响疾病;

2. 目标基因本身乙酰化修饰进而影响疾病;

3. 目标基因上游调节因子发生了乙酰化修饰直接影响疾病;

4. 目标基因通过招募A基因调节B基因的去乙酰化修饰进而影响疾病等。

检测技术

蛋白乙酰化的质谱分析的难点主要在于修饰蛋白含量较低、电离较差等,主要涵盖以下方法:

1. 质谱法

主流核心方法,能直接分析经富集后的乙酰化肽段,通过二级质谱碎片离子匹配,确定乙酰化发生在哪个蛋白的哪个赖氨酸残基上,同时还能实现相对 / 绝对定量(如 Label-free、TMT标记定量)。

2. 抗体法

主流富集策略,通过特异性抗体(如Pan-Kac泛乙酰化抗体、位点特异性抗体)捕获样本中的乙酰化蛋白 / 肽段,将其从海量非修饰蛋白中 “筛选” 出来,大幅提升修饰肽段的相对丰度,从而解决质谱检测灵敏度不足的问题。

3. 其他辅助检测方法

1、免疫印迹(Western blot):通过特异性抗体检测目标蛋白的乙酰化水平,可确认质谱鉴定到的 “某蛋白存在乙酰化修饰”。

2、酶联免疫吸附测定(ELISA):可快速检测多个样本中某一特定乙酰化蛋白的含量(如检测血清中p53蛋白的乙酰化水平)。

3、放射性标记法:通过标记乙酰辅酶A中的乙酰基,追踪其向蛋白的转移,实现乙酰化修饰的动态定量。

四、总结

蛋白乙酰化修饰研究宛如一场精密的 “生命拼图”,从修饰存在的初步确认到生物学功能的深度阐明,每一环都需以严谨的实验设计为基、以缜密的逻辑推理为引,缺一不可。这套研究框架是探索乙酰化修饰领域的 “通用钥匙”,为系统性开展研究提供了清晰路径。

强耀生物可提供乙酰化抗体、位点特异性抗体助力科研

联系我们

联系我们

返回

返回